⑪説得力のある論説文を書こう~ディベート思考~(国語科51期2年次)

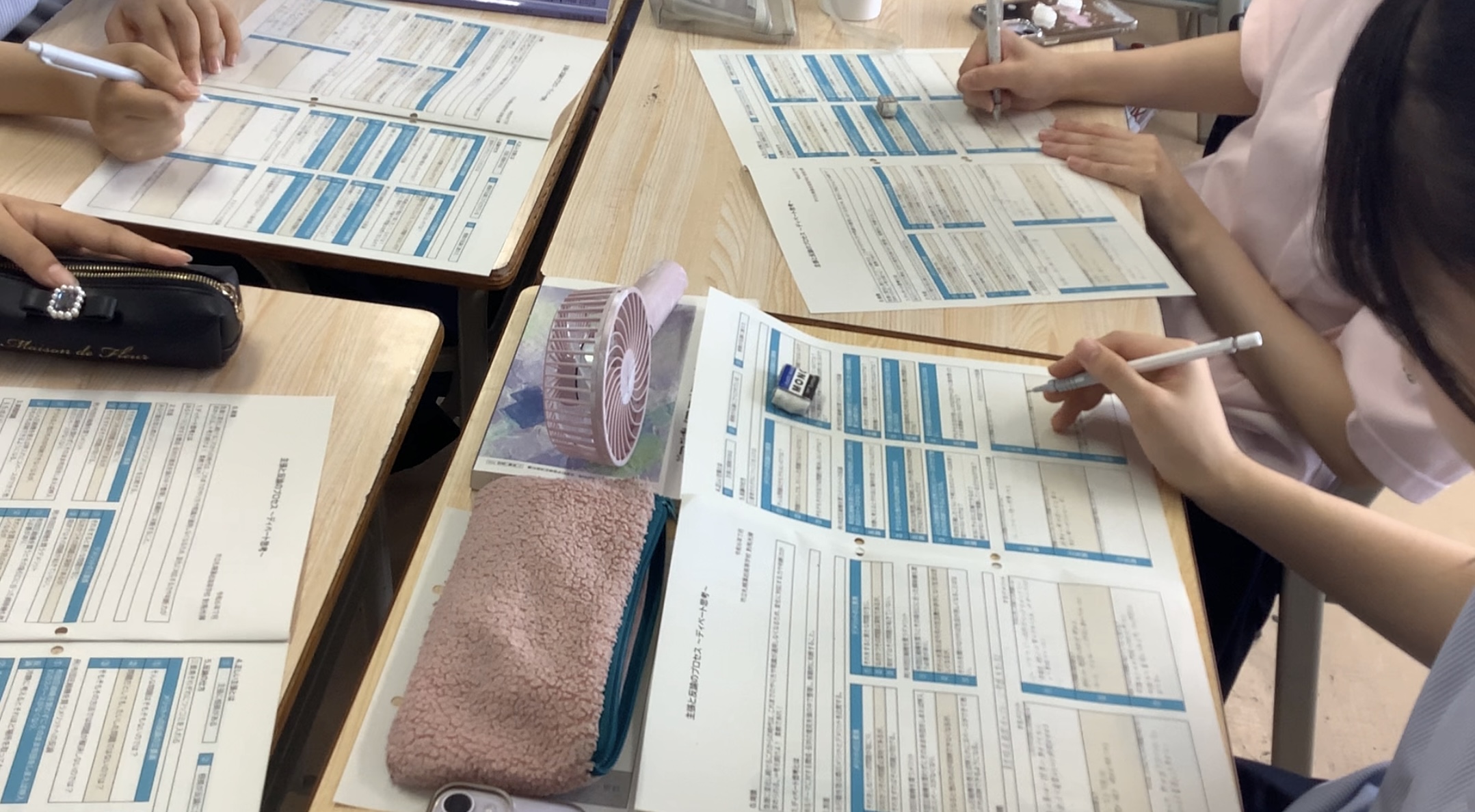

2024年度の2年生(1,3,6組)を対象に、「ディベート思考を通して、主張と反論のプロセスを理解し、説得力のある論説文を書く」という論理国語の授業を実施しました。

単元名

データをもとに、ある主張に対して反論する形で論説文を書く

伸ばしたい力

a.文章の効果的な組み立て方・接続の仕方を理解する力

b.主張と反論など、情報と情報の関係性を理解する力

c.様々な観点から情報を収集・整理する力

d.批判的に読まれることを想定して、文章の構成や論理の展開を工夫する力

e.根拠を吟味するなど、多角的な視点から自分の考えを見直す力

f.文章に論理性を持たせ、自分の主張が的確に伝わるように工夫する力

単元の流れ

STEP1.ワークシートをもとに、ディベート思考によって「主張」と「反論」のプロセスを理解する。

STEP2.『データの罠 世論はこうしてつくられる』(田村秀 著)の抜粋資料を読み、データを読み解く際の注意点を理解する。

STEP3.教科書に掲載されている『地方都市を考える』(貞包英之 著)を読み、データをもとにした論述の仕方を把握する。

STEP4.「論説を書くための5つのステップと書き方のヒント」(indeed)をもとに、論説文を書く流れを把握する。

STEP5.各自でテーマを設定し、そのテーマに対する一般的なイメージに対して、データをもとに反論する形で論説文を書く。

STEP1(2時間)

はじめに、『武器としての決断思考』(瀧本哲史 著)の「ディベート思考」をもとにしたワークシートに取り組みました。

ディベート思考とは、あるテーマに対する賛成・反対の意見を頭の中で整理し、客観的に判断するための考え方のことを指します。これは、他の意見を論破するためのものではなく、物事を客観的に捉えて最善解を導き出すための思考法です。

まずは、ある行動を取る際のメリットとデメリットを三要素に分けて比較します。

| メリットの三要素 | デメリットの三要素 |

| ①それをしなければ問題が起こり、 | ①それをすると新たな問題が生じ、 |

| ②なおかつその問題は深刻であるが、 | ②なおかつその問題は深刻であるが、 |

| ③それをすればその問題が防げる。 | ③現状ではその問題が起きていない。 |

次に、その三要素に対する反論を整理します。

| メリットへの反論の三要素 | デメリットへの反論の三要素 |

| ①そんな問題はそもそもないのでは? | ①新たな問題は生じないのでは? |

| ②問題だとしても、たいした問題ではないのでは? |

②問題が生じたとしても、たいした問題ではないのでは? |

| ③そもそもその方法では問題が解決しないのでは? |

③その問題は別の理由で既に生じているのでは? これに関係なく、今後その問題は自然と生じるのでは? |

実践問題に取り組むために、各クラスの生徒にお題を考えてもらったところ、次のようなテーマが決定しました。

| 1組 | 学校祭片付け日の午後に行われる授業の廃止について |

| 3組 | 学校でのシエスタ(昼寝等)の導入について |

| 6組 | 夏期略装期間中のジャージ登下校の許可について |

どのクラスも最初は提案に対して賛成意見が多かったですが、反論を整理していくうちに、「意外と現状のままの方が良いかも」「でも現状はやっぱり問題点があるから、どうすればそれを解決できるのかアイデアを出そう」と、揺らぎながら考えが深まっていく様子が印象的でした。

STEP1の最後には、「ディベート思考は有効な思考法ですが、他者に対する攻撃性が高くなることもあります。言葉巧みに他者の意見を封じ込めたり、自分の正しさを押し付けるのではなく、思いやりを持ちながら、言葉を選び、より良いものを追求していくという姿勢を忘れないでください。」ということを生徒に伝えました。

ある生徒は「今まで、ディベートに対して、論破したり一方的に論理を展開するという間違ったイメージを持っており、気が進まない単元だと思ったのですが、実際は状況を改善するために様々な立場や思考で考えるというもので、かなり面白かったです」と感想を述べていました。

STEP2~5(5時間)

その後、データを読み解く際の注意点や論述の流れを学び、各自で設定したテーマについて情報を収集しながら論説文を書いていきました。

①女性の理系進学率 ➁教科書の重量化問題 ③ランドセルは必要か

④ジェンダー平等と育児休暇 ⑤日本の教育制度 ⑥女性専用車両は逆差別か

振り返り

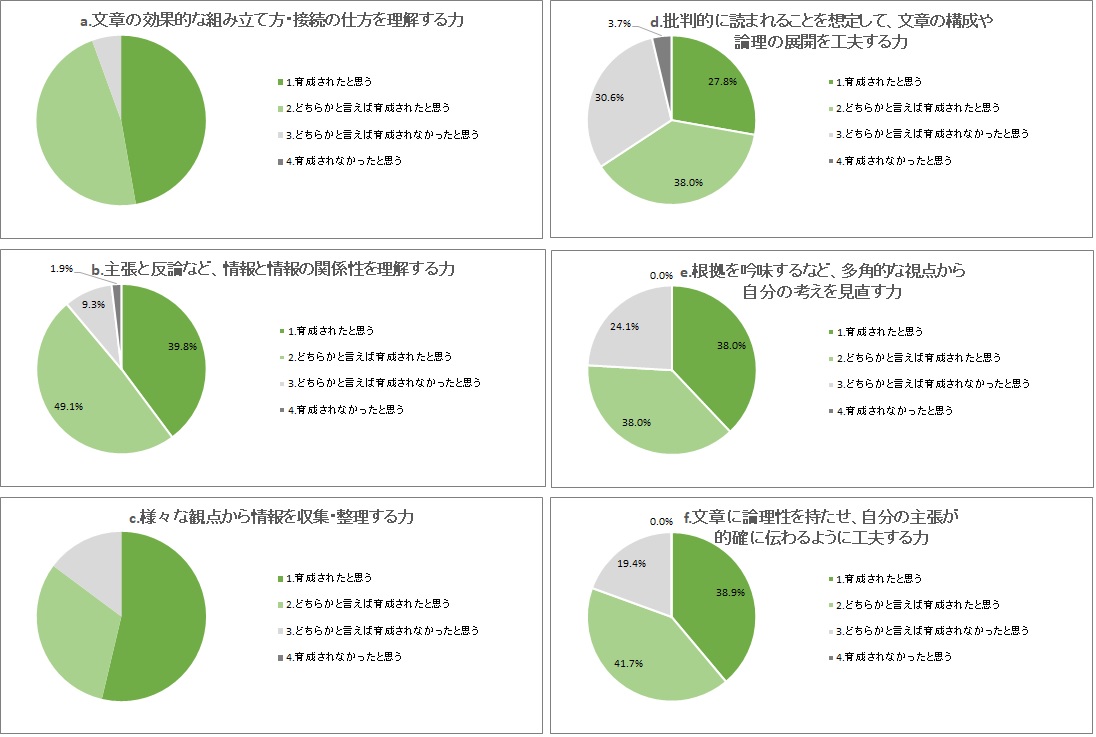

「仮説(伸ばしたい力)」と照らし合わせ、単元全体の振り返りを行いました。(回答数:108名)

全体としては1と2を回答した生徒の多さが印象的ですが、今後の課題としてはd,e,fの能力の育成が挙げられます。

各項目の回答理由をchatGPTでまとめたところ、次の結果が出ました。

a.文章の効果的な組み立て方・接続の仕方を理解する力

1,2の理由

・生徒たちは、論説文の構成や接続の使い方において、文章全体の流れや読み手への伝わり方を意識して取り組んだことがわかります。具体的には、序論・本論・結論の構成を意識し、論拠やデータを効果的に使いながら、読みやすい文章を組み立てる力を育成したと感じています。接続詞の選定や使い方、反論や根拠を展開する順序を工夫し、相手に説得力を持たせるための文章作成に取り組んでいたことが強調されています。

3,4の理由

・生徒たちは、文章の組み立てや接続の使い方を十分に意識できなかったことや、時間が足りずに深く考えられなかったことを挙げています。接続語の使い方が不明確であったり、逆接の使い方が難しかったと感じた生徒もいました。また、序論を効果的に構成できなかった点も指摘されています。全体的に、文章構成や接続の工夫に十分な力を入れることができなかったという意見が目立ちました。

b.主張と反論など、情報と情報の関係性を理解する力

1,2の理由

・生徒たちは、主張と反論の関係性を理解し、情報を効果的に結びつける力が育成されたと感じています。具体的には、主張に対して反論を予測し、根拠をもって対抗する力を身につけたとしています。反論を強化するために多角的な視点で情報を収集し、それらを繋ぎ合わせて文章を構成する力が向上したという意見が多くありました。また、データや具体的な事例を用いて主張を裏付け、読み手に説得力のある文章を意識したことが述べられています。

3,4の理由

・生徒たちは、準備段階で情報の関係性を考えられていたものの、実際に文章を書く際にうまく主張や反論を組み立てられなかったと感じています。主な理由として、反論の観点がずれていたり、情報や根拠が不足していたため、説得力のない文章になったことが挙げられています。また、情報の関連性を見つけられなかったり、反論が弱かったこと、主張や反論があやふやなまま進めてしまったことも課題として指摘されています。

c.様々な観点から情報を収集・整理する力

1,2の理由

・生徒たちは、多様な視点から情報を収集し、効果的に整理する力が育成されたと述べています。彼らは、信頼できる文献やデータを集め、自分の主張を支持するために活用しました。また、異なる意見や反論の視点を意識しながら情報を比較・検討し、文章に組み込むことができたと感じています。多角的な視点で問題を捉え、様々な立場からの意見を調べることで、文章の説得力を高めることができたと報告しています。

3,4の理由

・生徒たちは、様々な観点から情報を収集・整理する力が十分に育成されなかったと感じています。主な理由として、収集した情報の量が少なく、文章との関連付けが不明瞭だったことが挙げられています。また、主張を支える根拠が限られており、特に自分の実体験に依存することで情報の偏りが生じてしまったと述べています。一方的な視点で情報を調べる傾向があり、反論の立場に立って情報を集めることが不足していたことも指摘されています。さらに、特定のデータや情報源に絞ってしまったために、収集の幅が狭まったと感じています。次回はより多角的な視点で情報収集を行い、説得力を高めるために図の活用も考えたいと考えています。

1,2の理由

・生徒たちは、批判的に読まれることを想定して、文章の構成や論理の展開を工夫する力が育成されたと感じています。彼らは、反論に対する自分の立場を明確にし、予想される批判を考慮して文章を作成したことを強調しています。多角的に情報を整理し、一般論への反論や具体的なデータを用いて説得力を高める努力をした結果、より納得のいく構成を実現できたと述べています。また、読み手の疑問や反論を予測し、文章を練り直すことで、自己批判的な視点を持ち、全体の論理展開を工夫できた点を評価しています。

3,4の理由

・生徒たちは、批判的に読まれることを想定して、文章の構成や論理の展開を工夫する力が育成されなかったと感じています。具体的には、批判を意識することができず、反論を効果的に取り入れることができなかったことが挙げられています。文章の構成や論理展開が不十分であり、主張が強すぎたり、反論に対する準備が不足していたりしたため、説得力に欠けると感じています。また、一般論への反論はできたものの、自分の意見に対する批判的な視点を持つことが難しかったと述べています。全体的に、批判的に考える力や構成の工夫が不足していたことが理由として挙げられています。

e.根拠を吟味するなど、多角的な視点から自分の考えを見直す力

1,2の理由

・生徒たちは、多角的な視点から自分の意見を見直す力が育成されたと感じています。具体的には、根拠を吟味し、様々なデータや文献を参照しながら論説文を作成しています。準備段階で他の視点からの情報を調べ、自分の意見を客観的に評価する努力をしています。反対意見や一般的な考え方も考慮し、自分の主張を強化する根拠を整理したり、何度も文章を見直したりすることで、より納得のいく論説を目指したと述べています。また、感情的な意見ではなく、客観的でデータに基づく根拠を重視し、自分の考えが他者にどう受け取られるかを常に意識するようにしています。

3,4の理由

・生徒たちは、多角的な視点からの考察が不足し、偏った意見になってしまったと感じています。根拠の吟味は行いましたが、自分の主張を他の視点から見直すことができず、情報収集も甘かったため、説得力に欠けていたと指摘しています。書いている最中に根拠の見直しが不足し、時間が限られた中で深く考えることができなかったと述べています。主観的な内容が強く、他者の視点や意見を取り入れられなかったことが課題であると感じていています。

f.文章に論理性を持たせ、自分の主張が的確に伝わるように工夫する力

1,2の理由

・生徒たちは、論理的な文章を書くために、主張を明確にし、根拠や具体例を丁寧に組み込むことができています。情報の選定において信頼性の高いデータを重視し、感情に流されず客観的な視点を保つよう努めています。また、読み手を意識した構成や展開を工夫し、反論に対する意見も明記することで説得力を高めたと述べています。多角的な視点から考察し、文章の一貫性を持たせることができたが、さらに論理性を向上させる余地があると感じています。

3,4の理由

・生徒たちは、論理性を持たせる力が育成されなかったと感じています。主張が感情的になりがちで、根拠やデータが不十分だったため、読み手に伝わりにくい文章になったと述べています。情報収集の過程で主張が揺らぎ、論理的な構成ができず、結論も感情論に偏ったと指摘しています。また、文章を書く練習にはなったものの、自分の伝えたいことを見失ってしまったと反省しています。

今回の単元では育成されなかったと回答している生徒の記述を見ると、自らの課題に気付き、改善を図ろうとする意欲が見て取れる点において、注目すべき記述だと言えます。

市立札幌藻岩高等学校国語科 對馬光揮

登録日: 2024年7月2日 /

更新日: 2024年7月18日