⑰AIとの向き合い方(国語科51期2年次)

2024年度の2年生(1,3,6組)を対象に、「AI」をテーマとした論理国語の授業を実施しました。

単元名

テーマに関連する情報を収集し、異なる立場の意見を提示したうえで、自分の考えを述べる

伸ばしたい力

a.論述の効果的な組み立て方を理解する力

b.論点を明確にしながら内容をまとめる力

c.文章や資料の妥当性・信頼性を吟味する力

d.関連する文章や資料をもとに、必要な情報を関係づけて自分の考えを広げる力

b.論点を明確にしながら内容をまとめる力

c.文章や資料の妥当性・信頼性を吟味する力

d.関連する文章や資料をもとに、必要な情報を関係づけて自分の考えを広げる力

単元の流れ

STEP1.配付された文章を読み、「生成AI」および「AIと民主主義・政治」のうち、いずれか1つのテーマを選択する。

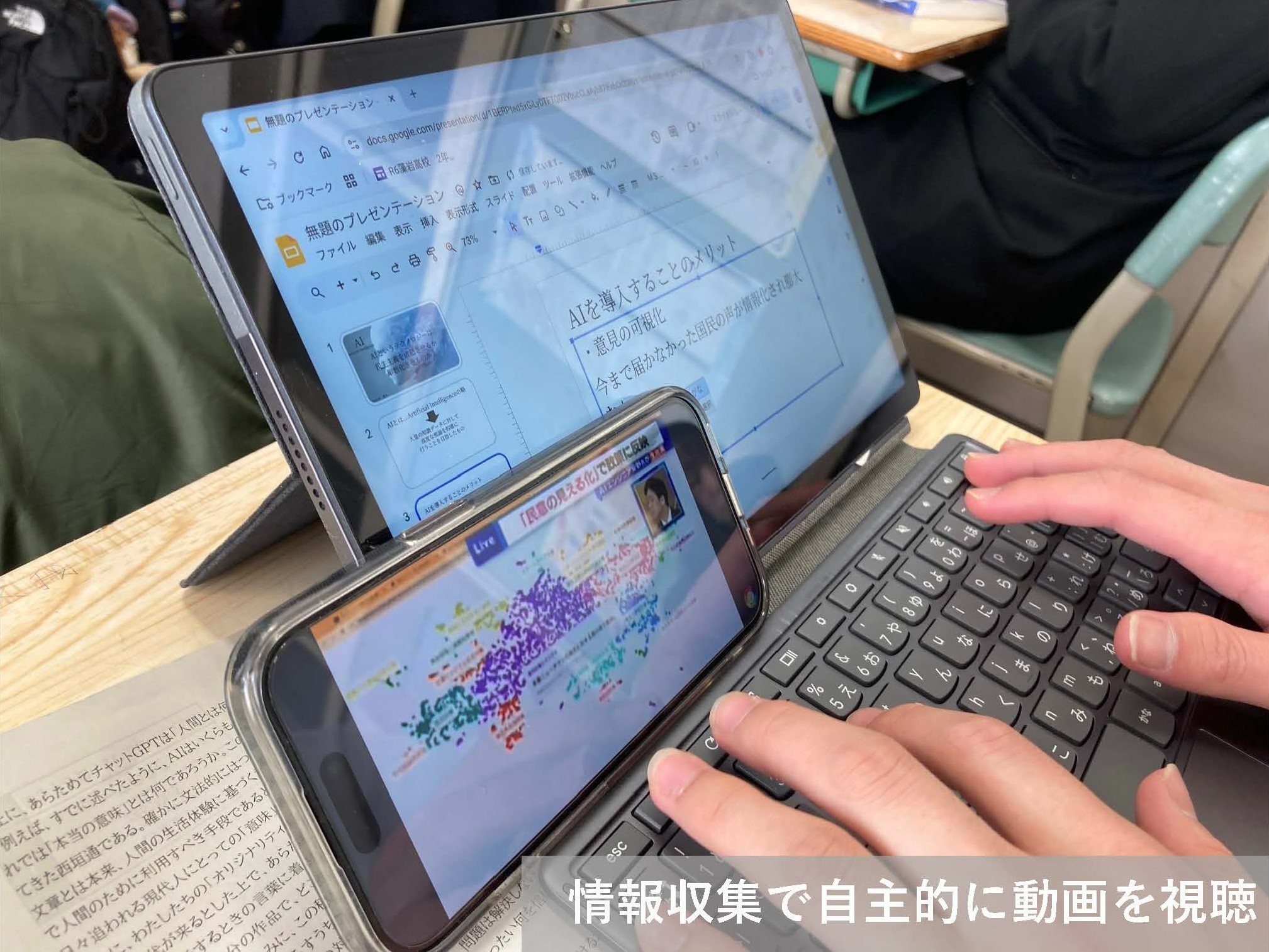

STEP2.選択したテーマに関する情報を収集し、メリットとデメリットを整理する。

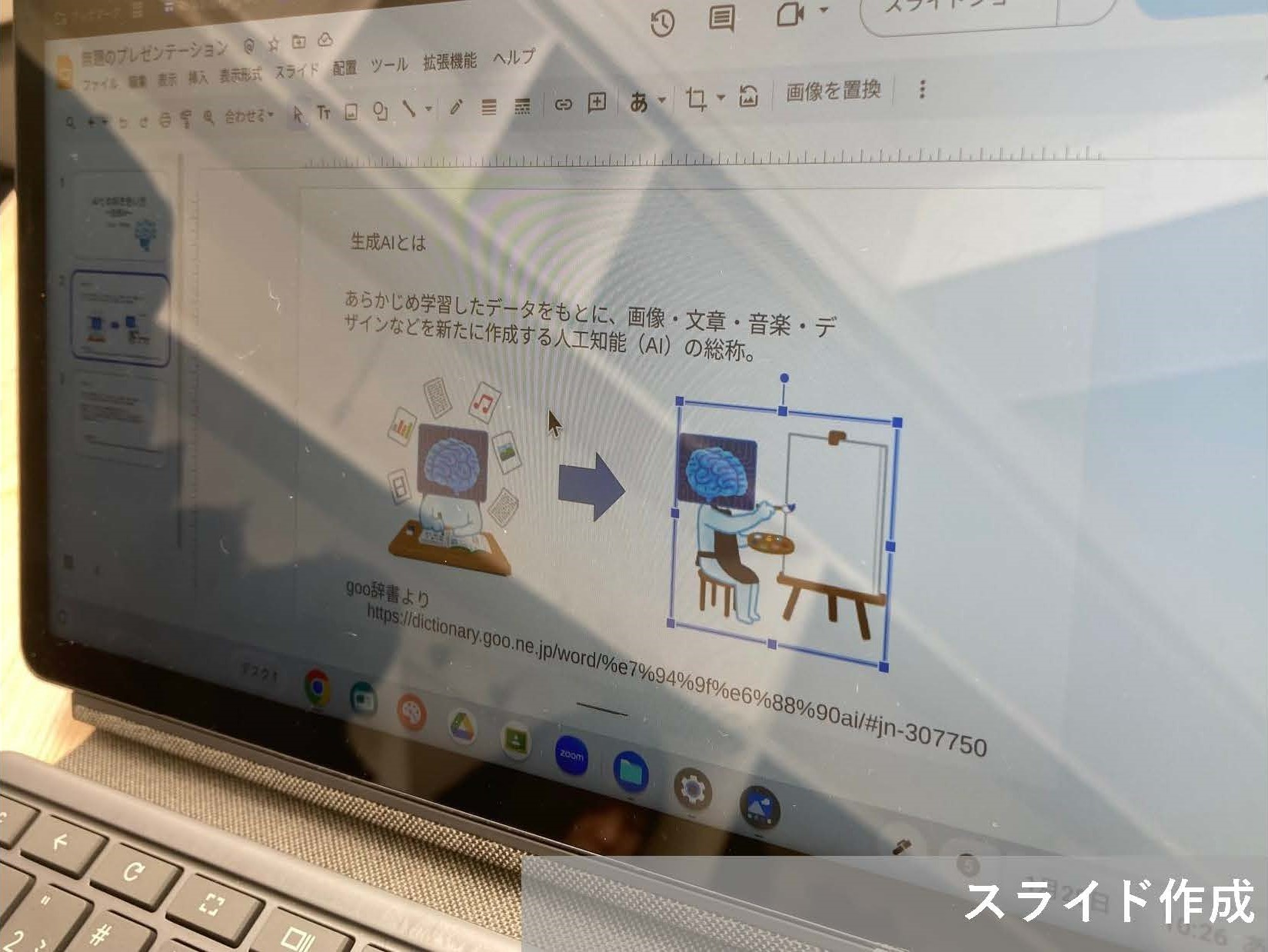

STEP3.選択したテーマについて、自分の考えを整理し、Googleスライドで発表資料を作成する。

STEP2.選択したテーマに関する情報を収集し、メリットとデメリットを整理する。

STEP3.選択したテーマについて、自分の考えを整理し、Googleスライドで発表資料を作成する。

STEP4.自分の考えを論じた動画を作成する。(STEP6ではクラスの人たちが個人のデバイスで視聴することになるので、顔出しはしてもしなくてもOK)

STEP5.Googleドライブに動画をアップし、リンクをGoogle Classroomで提出する。

STEP6.配付されたリンク一覧から、他の生徒の動画を視聴し、コメントシートを渡す。

STEP1(1時間)

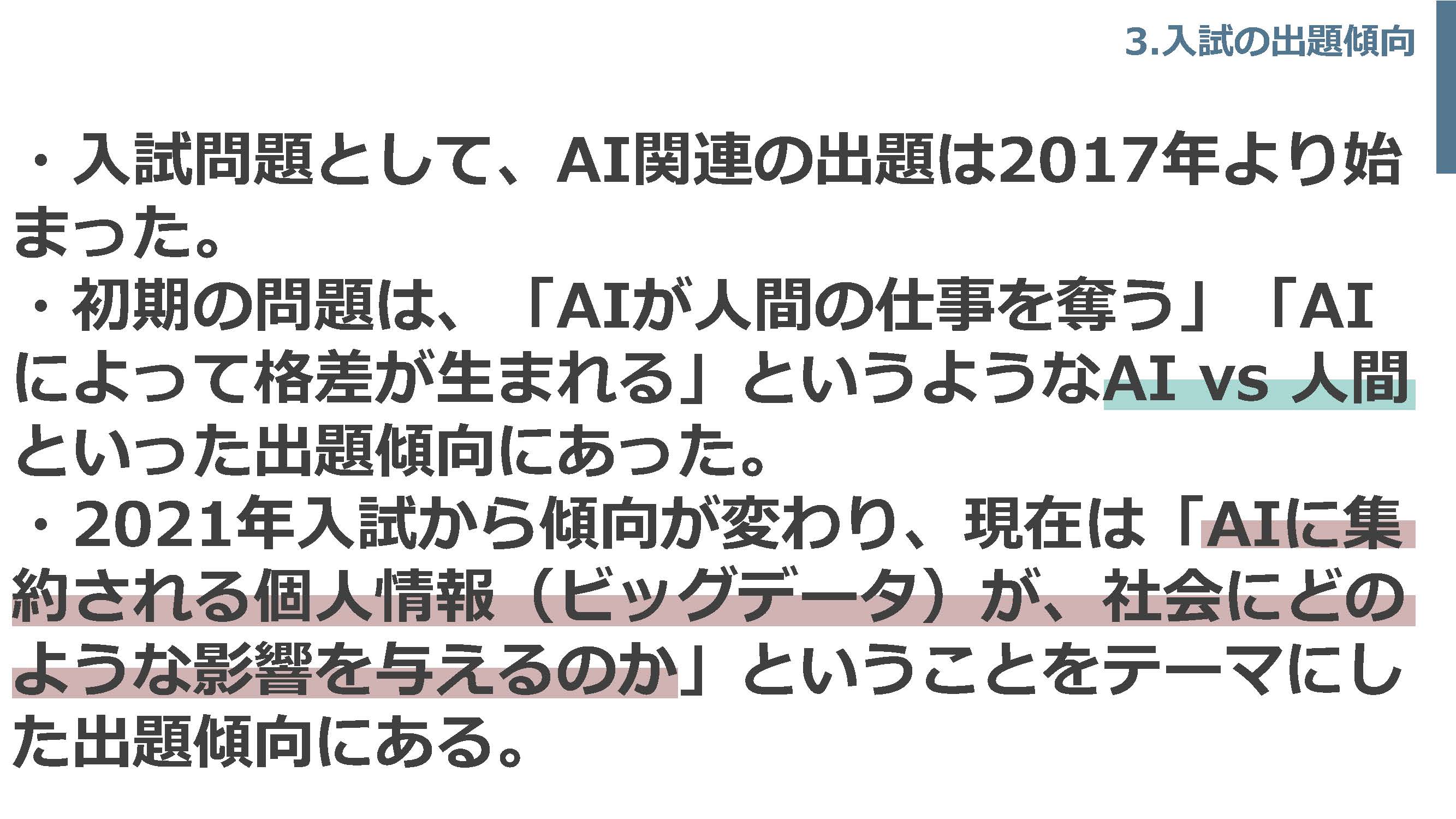

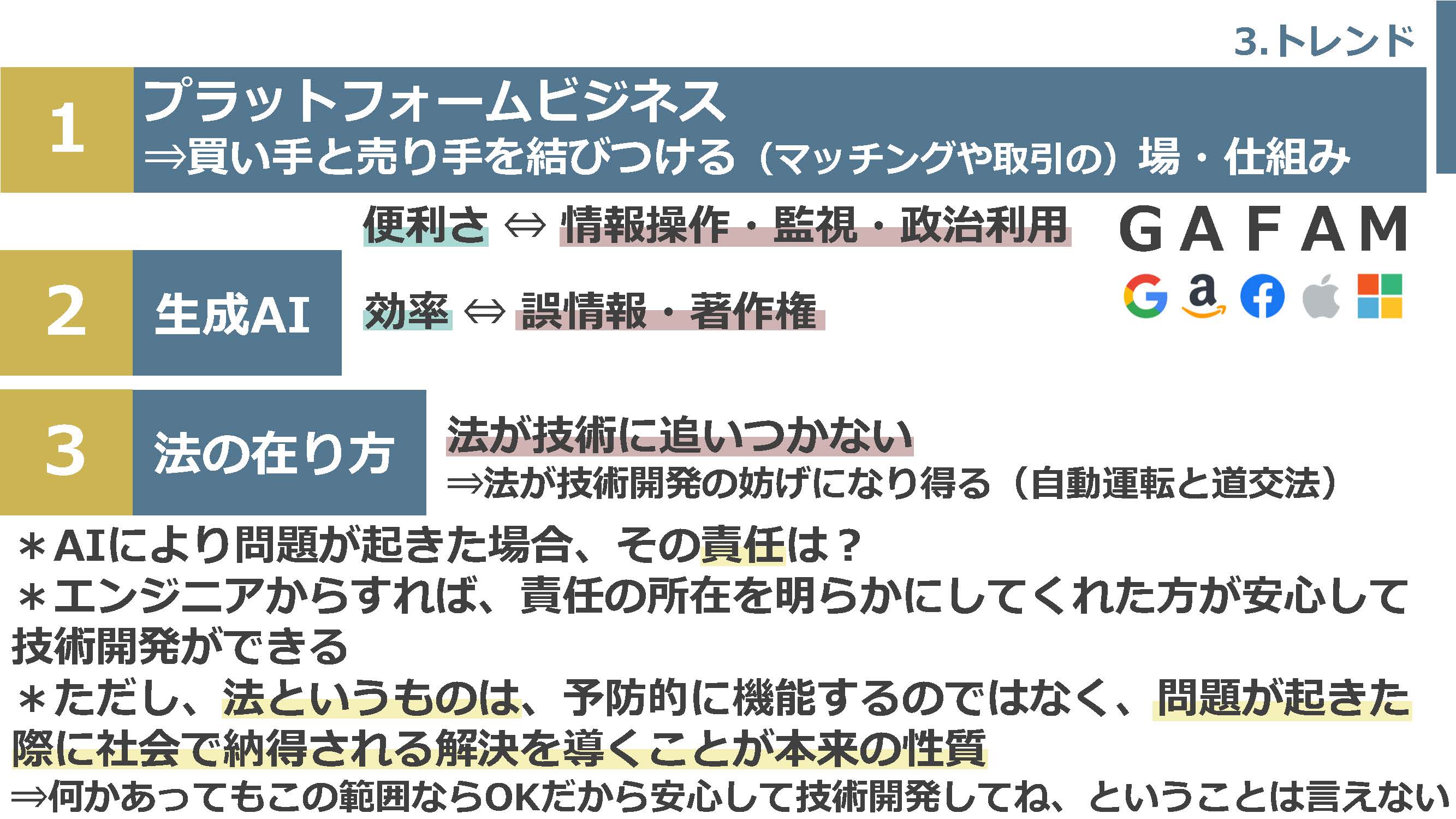

初めに、入試においてAIをテーマにした出題がトレンドになっていることを伝えました。

(写真が表示されない場合はページを更新してください)〔円になった矢印をクリックする〕

次に、「A.2024年度上智大外国語学部推薦入試」および「B.2024年度東京都立大法学部後期入試」の問題文を配布し、それぞれ読んだうえで自分が取り組む課題を選択してもらいました。

【Aの概要】生成AIの登場が人や社会に及ぼす可能性について、メリットとデメリットの具体例を両方挙げなさい。そのうえで、生成AIの活用を前提とした社会に生きる私たちは、どのように生成AIと付き合っていけばよいのか、述べなさい。(『宇野重規<論壇時評>生成AIとの対話 とける境界,「わたし」を再考/朝日新聞2023.2.17』)

【Bの概要】「AIというテクノロジーは民主主義を成熟させるのか、形骸化させるのか」という問いに対して、本文の内容を踏まえてAIが民主主義に与えるメリット・デメリットを両方挙げたうえで、あなた自身の考えを述べなさい。(『AI vs. 民主主義 高度化する世論操作の深層』(NHK取材班))

STEP2~5(7時間)

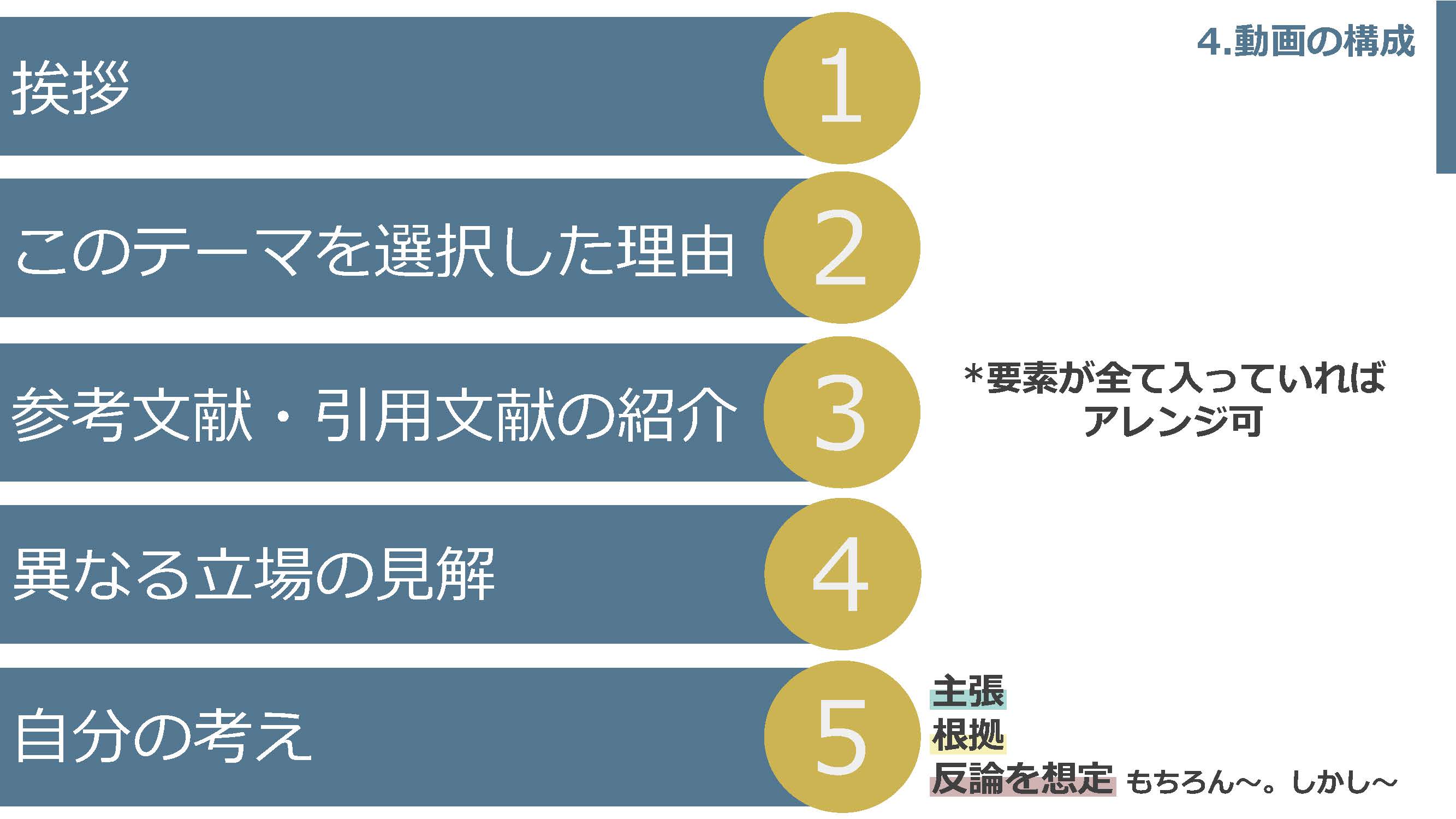

その後、各自で情報を収集し、メリットとデメリットを比較したうえで、自分の考えをGoogleスライドにまとめ、スライドに音声を入れた解説動画を作成していきました。(構成は以下の通り)

①このテーマを選択した理由

②参考文献・引用文献の紹介

③異なる立場の見解

④自分の考え(主張,根拠,「もちろん~。しかし~」といった形で反論を想定しながら述べること)

*この要素が全て入っていればアレンジしても構わない

*構成の参考「なぜ戦争は起こるのか?今さら聞けない現代国際政治の基礎とは【豊島晋作のテレ東ワールドポリティクス】」(テレ東BIZ)

(写真が表示されない場合はページを更新してください)〔円になった矢印をクリックする〕

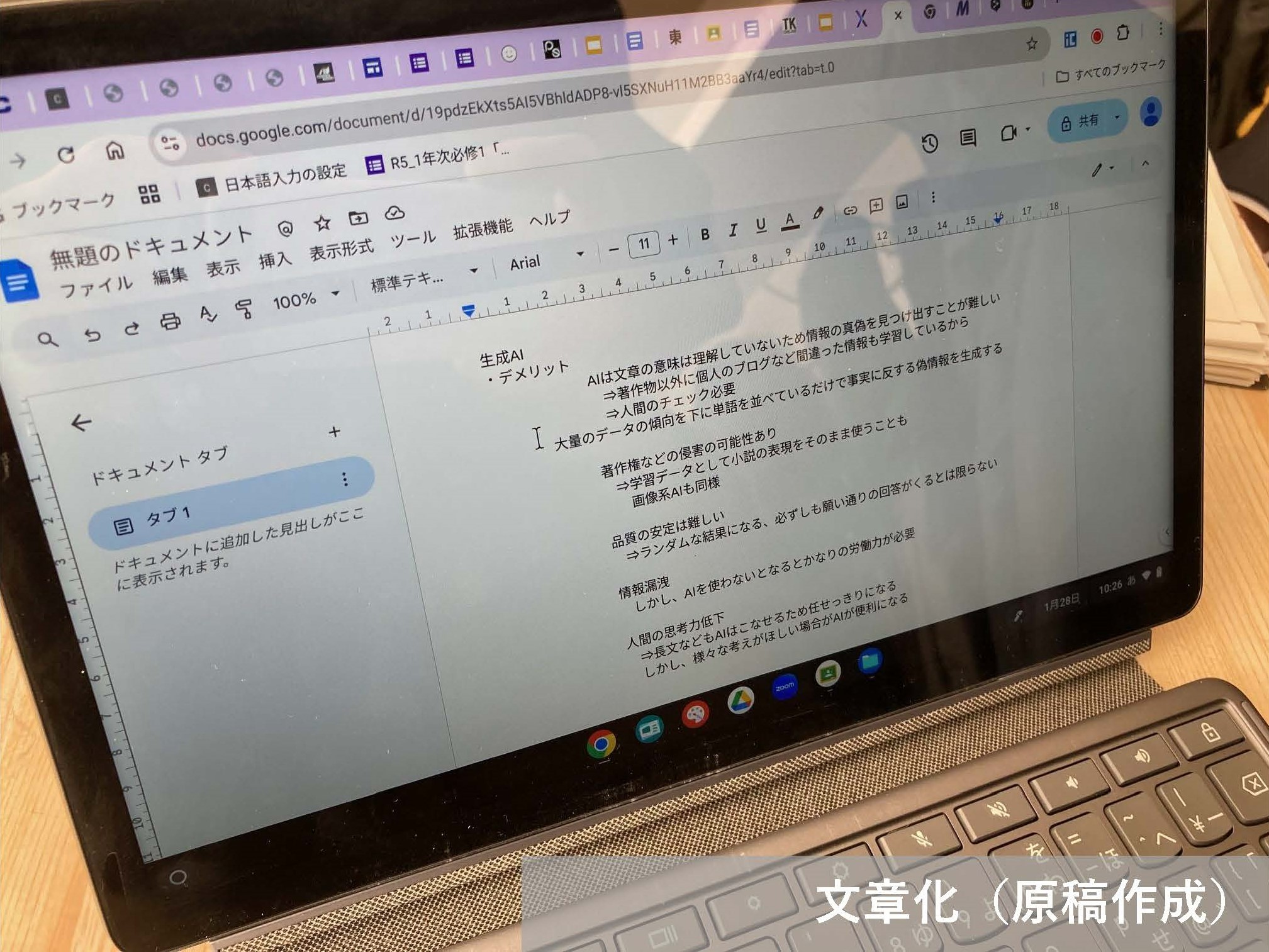

構想メモを取ることから始めたり、文章化に力を入れて原稿作りから始めたり、美術が好きな生徒はスライドデザインから始めたり、話すのが得意な生徒は発表の仕方にこだわったりと、アウトプットの種類を複数用意したことによって自分の強みを活かしながら学習を進めることができていました。

STEP6(2時間)

解説動画は各自でGoogleドライブにアップし、URLをコピーしてGoogle Classroomで提出しました。

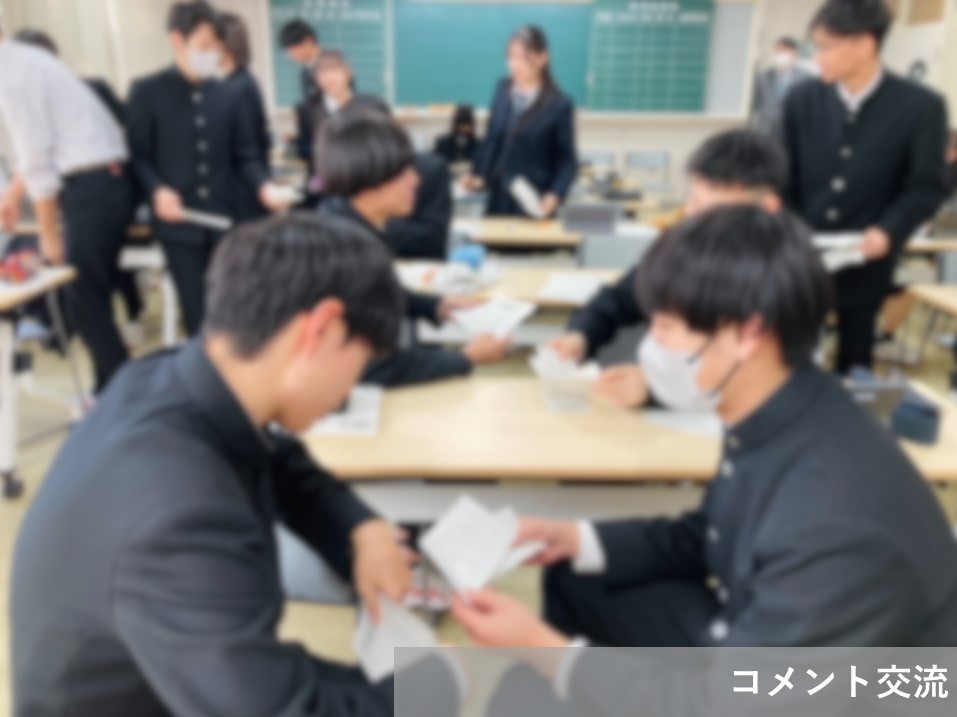

URLを一覧にした資料を配布し、他の生徒の動画をそれぞれのデバイスで視聴しながら、感想をコメントシートに書き込んでいきました。その後、コメントシートを交換し、意見交流の時間を取りました。

(写真が表示されない場合はページを更新してください)〔円になった矢印をクリックする〕

気になった動画は自由に見ていいことにしたので、 交流時には「見てくれたんだ、ありがとう!」という言葉が飛び交っており、国語のスキル向上だけではなく、自分の良さや相手の良さに気付くような、相互承認の場が実現していたことが印象的でした。

【生徒が作成した解説動画】

最後に、出版社が提示している模範解答を生徒たちに見せたところ、「自分たちの動画の方が内容が充実していた」との感想が上がりました。もちろん、入試では限られた時間で、なおかつ自分の頭の中の情報だけで取り組むことになるため、時間を掛けて作成した今回の動画の方がハイクオリティになるのは言うまでもないですが、それでも今回の学習活動が入試にも十分通用することを実感できたようで、多くの学びがあったと述べていました。

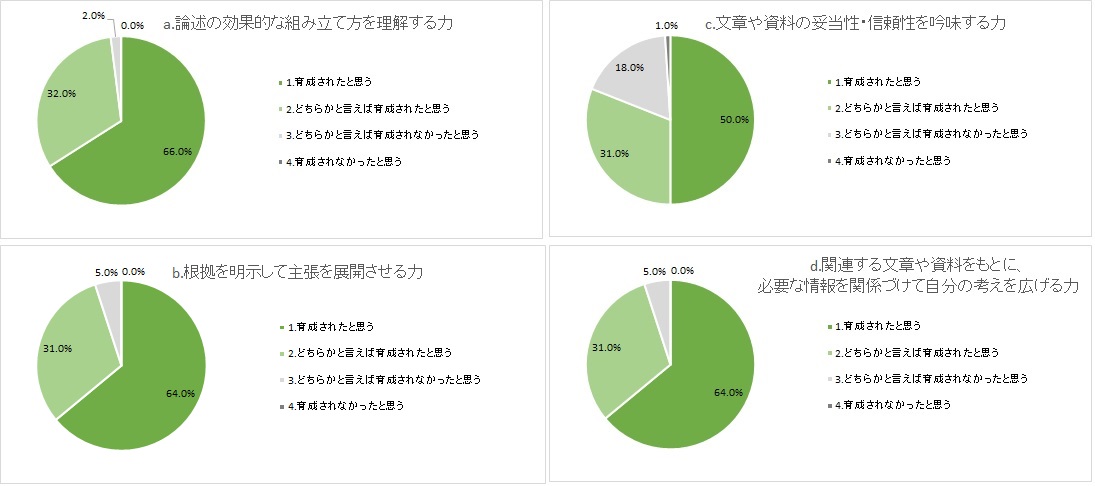

振り返り

「仮説(伸ばしたい力)」と照らし合わせ、単元全体の振り返りを行いました。(回答数:100名)

1と2を回答した生徒の多さが印象的ですが、3と4をつけた生徒の記述を見てみると、以下の内容が述べられていました。

a.論述の効果的な組み立て方を理解する力

・自分の意見がはっきりしていない状況で異なる立場の見解やメリット・デメリットを制作したから。聞いてて混乱するような構成になってしまった。

・あらかじめ何を書かなくてはいけないのかが提示されていたため、自分で組み立てるという点が足りなかった。

b.論点を明確にしながら内容をまとめる力

・改めてスライドを見てみると少し内容がずれてしまっているように感じた。特に今後の展望について述べたところでは行き過ぎた意見を述べてしまっていたので反省したい。

・本文に触れながらということがあまり出来なかった。AIによる選挙のメリット・デメリットは言えたが、本文中の具体例には触れることが出来なかった。

c.文章や資料の妥当性・信頼性を吟味する力

・いくつかのWebサイトを基に共通していて論拠として挙げられそうなものを選ぶことが出来た反面、誰が作ったかわからないWebサイトを用いたため本や国家や大学・専門家の調査などと比べると妥当性は薄いと感じたから。

・大学のホームページやAIを作っている会社のサイト等から引用できていたため良かったと思う。しかし、資料数が少なく妥当性の判断が甘いと思った。

d.関連する文章や資料をもとに、必要な情報を関係づけて自分の考えを広げる力

・自分の意見というよりは他者の意見を取り入れてそのまま納得したような感じがあった点。

・色々な資料を見る事はできたが時々自分の意見に関連していないものも含んでたような気がしたから。

今回の単元では育成されなかったと回答しているものの、自らの課題に気付き、改善を図ろうとする意欲が見て取れる点において、注目すべき記述だと言えます。

最後に、各生徒による単元全体の感想をchatGPTでまとめたところ、次の結果が出ました。

1.AIに対する理解の深化

多くの生徒が、AIについての知識を深め、AIのメリット・デメリットを理解することができたと感じています。また、実際に自分でテーマを選び、調べ学習を通してAIとの向き合い方を考えることができたと述べています。

2.情報収集と発表のスキル向上

生徒たちは、スライドや動画を作成する中で情報収集の重要性を実感し、それに基づいた論理的な発表のスキルを向上させることができたと感じています。また、他の生徒の発表を通して視野を広げ、自分の考えを深めることができたと報告しています。

3.AIと社会的影響についての考察

一部の生徒は、AIが今後社会に与える影響やリスクについて考えることができ、特にAIの倫理や法律、情報の正確性について疑問を持ち、これからのAIとの付き合い方を見直す必要性を感じています。

4.自己成長と反省

自分の考えや意見を整理して表現する力が向上したと感じている生徒が多く、特に発表の際に論理的にまとめる力がついたという意見が多くありました。また、他の生徒と比較して自分の発表の改善点に気づいたり、簡潔にまとめる力をつける必要性を感じた生徒もいました。

5.楽しさと新しい挑戦

動画制作やスライド作成を通じて普段とは異なるアプローチを体験したことに楽しさを感じた生徒が多く、今後もこのような課題に取り組んでいきたいと考えているようです。

この授業を通じて、多くの生徒が生成AIについて深く学び、実際に自分の考えを整理し、情報を収集する力を高めました。授業では、AIのメリット・デメリットを理解し、それを基に自分の考えを発表することが求められました。生徒たちは、スライド作成や動画制作を通じて、論理的な構成を学び、情報を相手にわかりやすく伝える方法を考えました。また、他の生徒の発表を視聴することで、自分の考えを広げ、異なる視点を学んだことが大きな収穫となっています。

多くの生徒が、AIの重要性やその社会的な影響について深く考え、AIとの向き合い方を見直す機会となったと感じています。また、AIが今後の学業や社会でどのように活用されるかを具体的にイメージすることができたとともに、AIの利用に対するリスクや注意点にも意識を向けました。

さらに、発表形式や資料作成の過程で得たスキルが、今後の学業や社会に役立つことを実感している生徒も多く、特にスライド作成や情報収集、論理的な思考を深めることができたと感じているようです。自分の意見を簡潔にまとめることや、他人の意見を受け入れたり反論を考えたりする力も向上したとしています。

最後に、AIという身近で重要なテーマを取り扱いながら、個々の考えを深め、自己表現や情報処理能力を高めることができたこの授業は、生徒たちにとって非常に有意義な経験だったとまとめることができます。

市立札幌藻岩高等学校国語科 對馬光揮

登録日: 2025年3月14日 /

更新日: 2025年3月14日